【NOW健康 林郁敏/高雄報導】家中長輩常說「看得見」,卻頻頻踩空、看不清字幕,甚至因視線模糊而減少出門與社交。這可能不只是單純的老花或眼睛退化,而有可能是白內障的徵兆。左營大學眼科朱書緯院長指出,白內障是長輩常見眼疾之一,隨著年齡增長,水晶體混濁會導致視線模糊、畏光、夜間視力變差等。若忽視不治,不僅影響生活品質,更可能因視線不良增加跌倒和意外風險。

長輩「走路踩空、不愛外出」恐是白內障警訊 50歲後應定期做眼科檢查

許多長輩因不願麻煩家人,常隱忍或否認視力問題。事實上,當長輩出現走路踩空、駕照體檢未過,或漸漸不喜歡外出等異常行為時,應警覺這可能是白內障的徵兆。朱書緯院長提到,除了白內障,黃斑部病變或青光眼也可能導致視力模糊,但以白內障最為普遍。

因此建議,家人應從安全與便利的角度,鼓勵並陪同長輩就診。及早檢查與治療,不僅能恢復清晰視力,也能大幅降低跌倒與意外風險。特別是患有糖尿病、高血壓等慢性病族群,更應留意視力變化;建議年過50歲後,每年應接受1次完整的眼科檢查,以防視力產生不可逆的損害。

白內障是水晶體蛋白質病變! 醫揭老化、糖尿病、過度日曬都是常見誘因

白內障是因為水晶體老化混濁,主要原因是水晶體蛋白質發生病變,或是水份含量改變,常見誘因包括老化、眼睛外傷和內科疾病,尤其是糖尿病或長期使用類固醇藥物的患者,或是過度日曬、紫外線暴露,甚至是基因遺傳和感染等,這些因素皆會導致水晶體混濁,阻礙光線通過,進而導致視力模糊等症狀。

朱書緯院長說明,白內障的進展通常是慢性的、不痛不癢的,許多人在初期常未察覺異常,只覺得視線模糊、顏色變暗、夜間視力差,隨著病情惡化,看東西會像「霧裡看花」,嚴重時甚至可能導致失明。

「白內障要熟了才能開刀」是過時觀念! 過熟恐增青光眼、角膜損傷風險

朱書緯院長表示,「白內障要等到熟了才能開刀」是過時的觀念。現今醫療技術進步,只要影響日常生活(如開車、走路、閱讀變得吃力),就應盡早評估接受手術治療。

過熟的白內障會變得非常硬,不僅需要更大的超音波能量移除,可能損傷角膜內皮,還會增加眼壓,引發青光眼或虹彩炎等眼內發炎風險,同時提高手術難度。朱書緯院長強調,及早治療白內障,才能避免更多風險。

白內障人工水晶體健保與自費哪個好?不是越貴越好 應依生活需求選擇

朱書緯院長分析,人工水晶體主要分為健保給付與自費兩大類。健保給付的水晶體屬於球面單焦點設計,能滿足基本遠視力需求,但看中、近距離(如閱讀、使用手機)仍需配戴老花眼鏡輔助。

若希望提升生活便利性,可考慮功能更多元的自費人工水晶體:

▸延焦段水晶體:能兼顧遠、中距離視力,且夜間視覺品質較佳。

▸三焦點水晶體:可同時滿足遠、中、近距離的清晰度,大幅減少對眼鏡的依賴,特別適合對視覺品質要求高、生活活躍的患者。

▸單焦點非球面水晶體:適合經常需要在夜間開車、暗處工作,或需提升視力解析度的患者。

另若患有散光的患者,除功能性選擇,建議同時搭配具散光矯正的水晶體,可提昇術後視覺品質。

朱書緯院長認為,無論是健保或自費的水晶體,皆無法完全取代天然水晶體的功能。人工水晶體並不是價錢越貴的越好,因水晶體一旦植入眼內,是無法隨意更換的,因此,術前務必充分了解,並與醫師討論生活習慣與視力需求,才能選擇最合適的人工水晶體,確保術後視力達到最佳狀態。

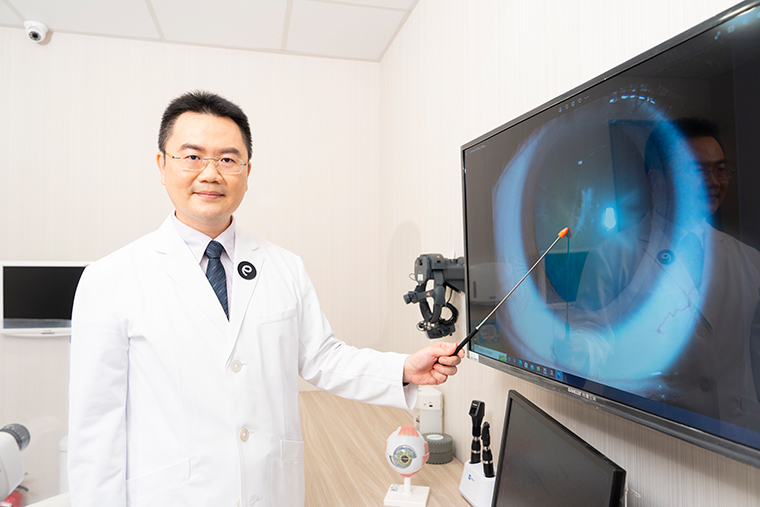

▲朱書緯院長說明,多數患者在術後幾天內即可恢復正常生活,視力也會在幾週後穩定。同時,務必定期回診追蹤。(攝影/林志遠)

白內障術後視力又模糊是復發嗎? 醫揭「後發性白內障」雷射可治療

朱書緯院長進一步說明,白內障手術原理是移除混濁的水晶體並植入人工水晶體,因此白內障本身不會復發。然而,部分患者術後數月至數年可能出現後發性白內障,這是因為人工水晶體後方的囊膜細胞增生、混濁,導致視線再度模糊。此情況不必過度擔憂,只需透過雷射治療即可恢復清晰視力。

至於白內障手術的術後照護,重點是按醫囑點藥水,避免揉眼、碰水,也不要劇烈運動或提重物,以降低眼壓和感染風險。多數患者在術後幾天內即可恢復正常生活,視力也會在幾週後穩定。同時,務必定期回診追蹤。朱書緯院長提醒,若出現眼睛持續疼痛、大量分泌物、視力突然減退或嚴重紅腫等症狀,應立刻就醫。

# 首圖來源/大學眼科提供

更多NOW健康報導

▸預防骨折勝於治療!老人跌倒死亡風險增 存骨本要趁早

▸1129講座》心悸胸痛別大意 當心瓣膜疾病與主動脈剝離