【NOW健康 楊芷晴/台南報導】72歲陳先生日前突然說話不清和吞嚥困難,在家反覆嗆咳2天後被家人帶來奇美醫療財團法人奇美醫院腦中風中心主任暨神經內科主治醫師謝孟倉門診,經腦部核磁共振檢查,確診為延腦外側急性缺血性腦中風。治療後病情日趨穩定,但仍舊吞嚥困難,無法安全進食、喝水,只能仰賴鼻胃管。長期下來不僅體重驟減、情緒低落,更因吸入性肺炎風險倍增,讓家屬焦慮不已。

七旬翁腦中風後吞嚥困難仰賴鼻胃管 AI輔助評估重拾生活品質

所幸,在奇美醫院「食樂支援小組」的介入下,運用AI輔助吞嚥風險評估,為陳先生擬訂個人化復健方案,設計循序漸進的飲食建議和吞嚥訓練輔助計畫,並搭配營養師設計的調整質地飲食。6個月後,陳先生已能進食稠狀液體和半固體餐點,減少鼻胃管依賴後,情緒因而改善並願意積極治療,家屬如釋重負,焦慮少了許多。

腦中風不僅影響肢體功能,吞嚥困難(Dysphagia)更是常見的後遺症,嚴重影響病人生活品質,若導致吸入性肺炎,造成家庭與醫療系統沉重負擔。謝孟倉醫師說明,約有30%至65%的中風存活者在急性期出現不同程度的吞嚥障礙。若未及時評估與介入,容易發生營養不良、脫水,甚至因嗆咳引發吸入性肺炎,成為中風病人再入院的重要原因之一。

根據台灣衛生福利部統計,每年約3萬名中風新個案,其中至少1/3病人需要專業吞嚥照護。隨著高齡化社會來臨,吞嚥困難的醫療需求持續攀升,智慧化和系統化照護可以提升中風病人長期生活品質。

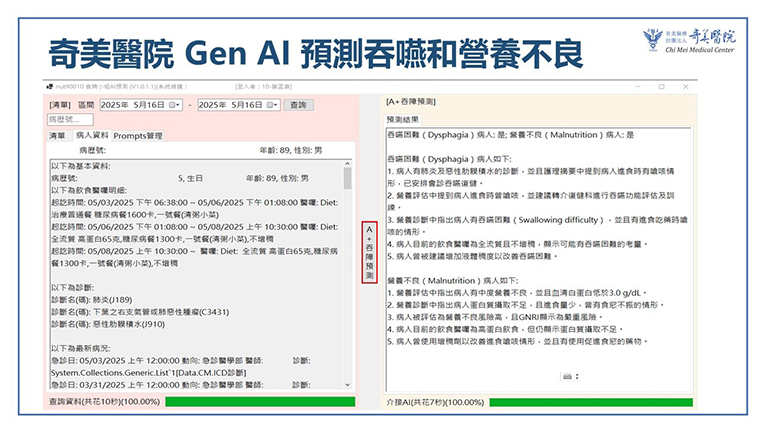

▲奇美醫院2023年成立「食樂支援小組」,並運用AI輔助,評估中風病人吞嚥風險,為病人點亮了重拾「食」樂人生的希望。(圖/奇美醫院提供)

奇美醫院「食樂支援平台」創新照護模式 大幅縮短吞嚥風險評估

謝孟倉醫師指出,奇美醫院2023年成立「食樂支援小組」,團隊運作整合各領域專家,並結合傳統吞嚥篩檢、吞嚥攝影、纖維內視鏡檢查、吞嚥肌群超音波及肌電圖等裝置,運用AI數據分析與生成式AI建議系統,評估中風病人吞嚥風險,能在短短15到20秒內,詳細完成病人一週的個人化飲食菜單與運動訓練清單,取代傳統醫療人員須耗時40分鐘以上的評估、衛教與計畫撰寫。

謝孟倉醫師表示,自2024年起,該系統已在奇美醫院試點,初步數據顯示能增加吞嚥困難病人理解力及順從性,因吞嚥困難導致的吸入性肺炎和再入院比例也降低。未來,奇美醫院腦中風中心團隊計畫將此AI平台進一步延伸至其他院區及社區,打造完整的「醫院-社區-家庭」的全方位吞嚥照護網絡。同時,也將結合國家「健康臺灣深耕計畫」,推動智慧醫療與長照整合,為中風吞嚥困難病人及家屬,提供更高效、安全、貼心的照護模式。

謝孟倉醫師強調,除了中風後的積極治療,預防中風與早期介入是降低吞嚥困難等失能發生的關鍵。呼籲民眾應定期進行血壓、血糖及膽固醇檢測,積極控制三高、戒菸、限制飲酒與均衡飲食,能有效減少中風風險。若出現疑似中風症狀,應儘早送到具備中風處置能力的醫院接受治療,讓醫療團隊快速啟動介入計畫,以減少失能和併發症,提升生活品質。

# 首圖來源/奇美醫院提供

更多NOW健康報導

▸換季異位性皮膚炎搔癢夜難眠? 長效針劑有效控制病情

▸掌握孩童視力健康關鍵期! 國健署推動學齡前視力篩檢