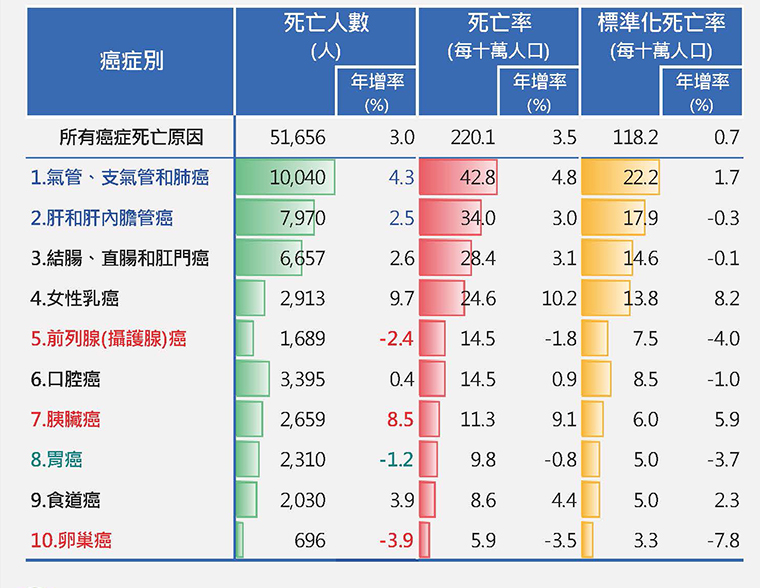

【NOW健康 陳如頤/台北報導】衛福部今(30)日公布最新110年度國人10大死因排行,癌症連續40年蟬聯死因之首,110年5萬1656人死於癌症,占總死亡人數28.0%,平均每日142人死於癌症,癌症時鐘為10分10秒,與109年10分30秒相較,快了20秒,研判與疫情有關,癌友擔心感染,而延誤回診。

▲110年10大癌症死因。(圖/衛福部提供)

進一步分析10大癌症死亡率排名,第1名為氣管、支氣管和肺癌,其次為肝和肝內膽管癌,結腸、直腸和肛門癌,以及女性乳癌、前列腺(攝護腺)癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌、卵巢癌。與前1年的10大癌症死因順位相同,沒有變化。

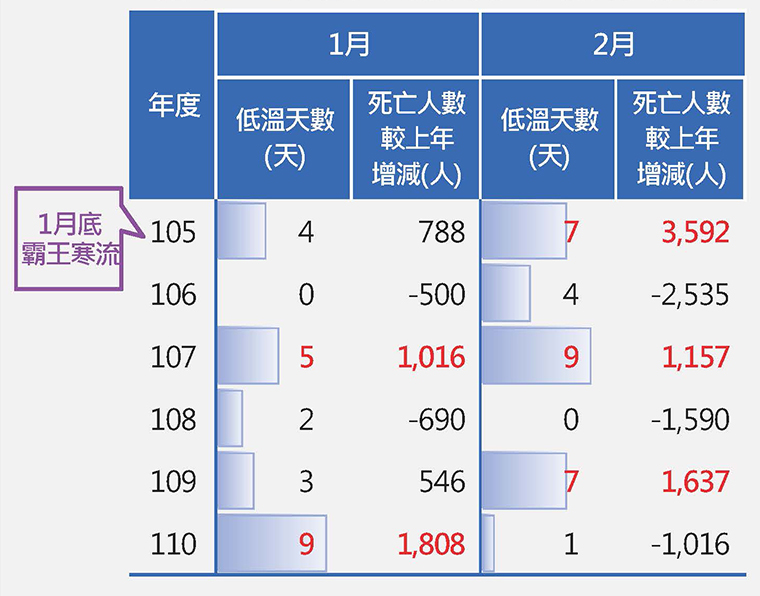

▲近年1、2月低溫天數及死亡人數增減幅度。(圖/衛福部提供)

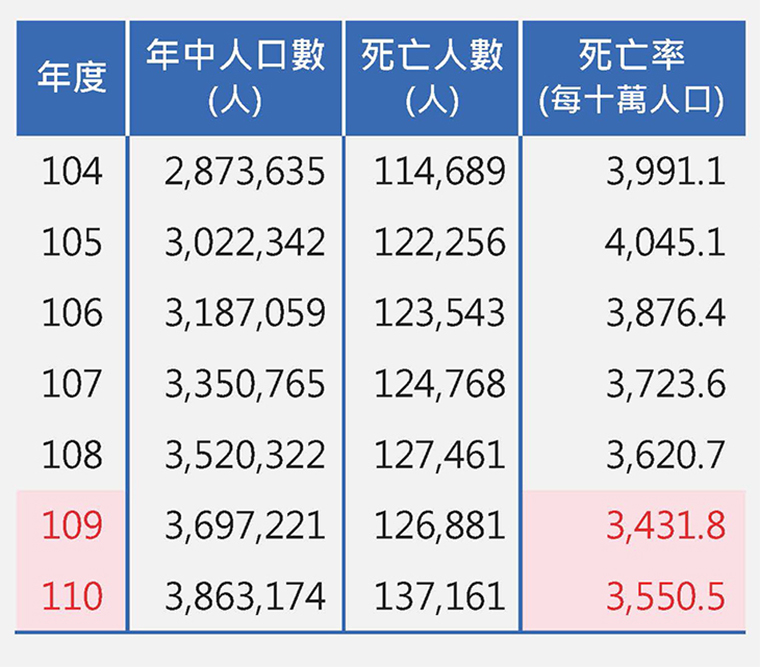

統計顯示,110年死亡人數計18萬4172人,較109年增加1萬1105人,這是自2016年霸王寒流後,首次出現死亡率及標準化死亡率雙增現象,衛福部認為,這與人口老化,及110年1至3月低溫寒冷等因素有關。

▲110年10大死因。(圖/衛福部提供)

110年10大死因依序為惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。

與109年10大死因相較,高血壓性疾病排名由第7名升至第6名,事故傷害則降為第7名。

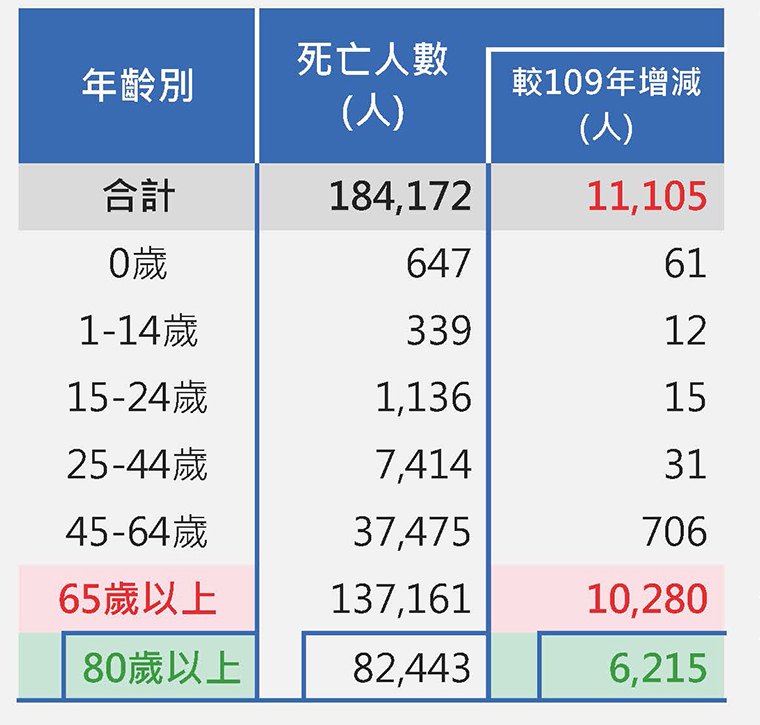

▲110年死亡人數按年齡別統計。(圖/衛福部提供)

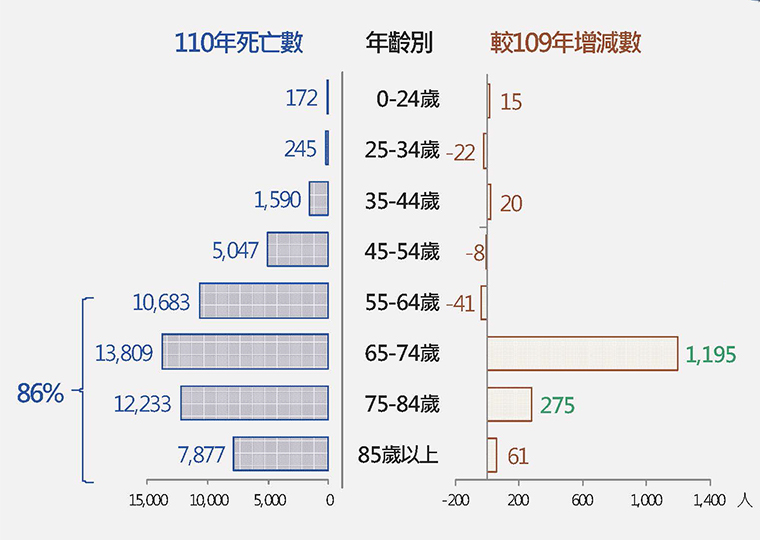

進一步分析各年齡主要死因,1至24歲死亡人口以事故傷害居死因首位;25至44歲族群則以癌症與自殺為主;45歲以上死因前2名為癌症與心臟疾病。

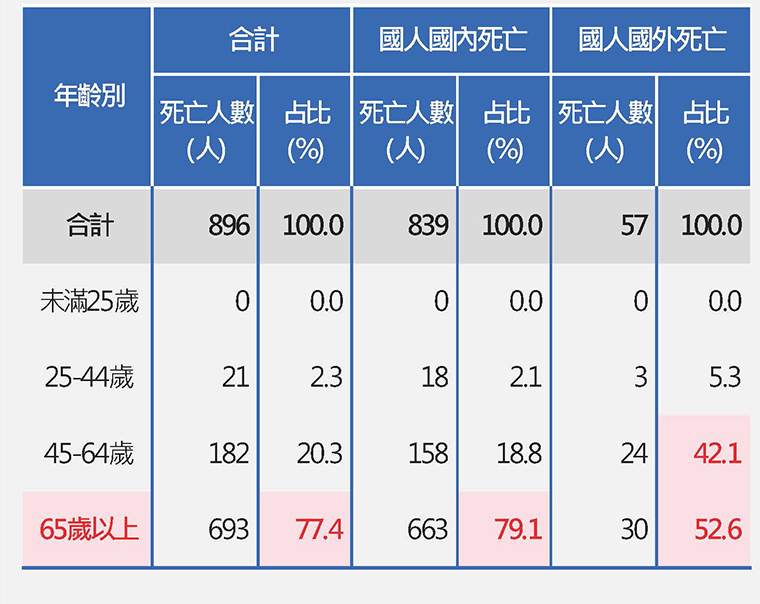

▲110年COVID-19死亡人數按年齡別統計。(圖/衛福部提供)

統計另顯示,去年896人死於新冠疫情,主要為65歲以上,在死因排行榜上位居第19名。

▲近年65歲以上人口死亡概況。(圖/衛福部提供)

衛福部統計處指出,近5年65歲以上人口每年增16至17萬人,受該年齡層人口快速增加影響,死亡人數隨之增加;如果剔除人口規模因素後的死亡率觀察,2016年到2020年,65歲以上每10萬人口死亡率則呈逐年下降趨勢。

新增癌症人數逐年攀升,衛福部表示,定期篩檢可降低癌症死亡率,鼓勵民眾善用政府公費補助成人5癌篩檢,早發現早治療,補助對象及時程如下:

▸30歲以上婦女每年可接受1次子宮頸抹片檢查。

▸45至9歲婦女、40至44歲2等血親內曾罹患乳癌的婦女,每2年1次乳房攝影。

▸50至74歲民眾每年1次糞便潛血檢查。

▸30歲以上嚼檳,含已戒或吸菸民眾、18歲以上有嚼檳榔,含已戒原住民,每2年1次口腔黏膜檢查。

▸肺癌家族史(50至74歲男性或45至74歲女性)、重度吸菸史的中老年人,每2年1次低劑量電腦斷層篩檢肺癌。

▲110年癌症死亡人數按年齡別統計。(圖/衛福部提供)

更多NOW健康報導

▸7月1日口罩繼續戴! 這4大族群後天開始可追打第4劑

▸確診康復者恐留新冠後遺症 醫師:別慌!通常會漸好轉