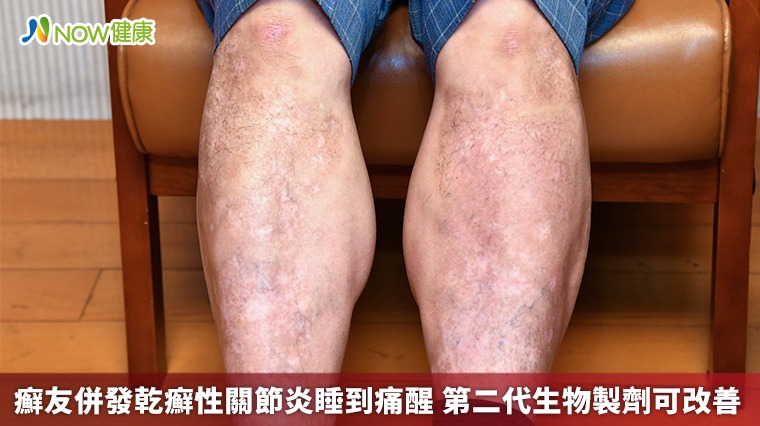

【NOW健康 陳如頤/台北報導】55歲Steven罹患乾癬20多年,發病後的前幾年,皮膚極度搔癢,一抓就滿地皮屑,紅腫潰爛,透過光照療法、外用藥膏讓病情穩定,重返職場。但幾年後,關節發麻、僵硬、脹痛,就醫確診為乾癬性關節炎,人生再度變成黑白。

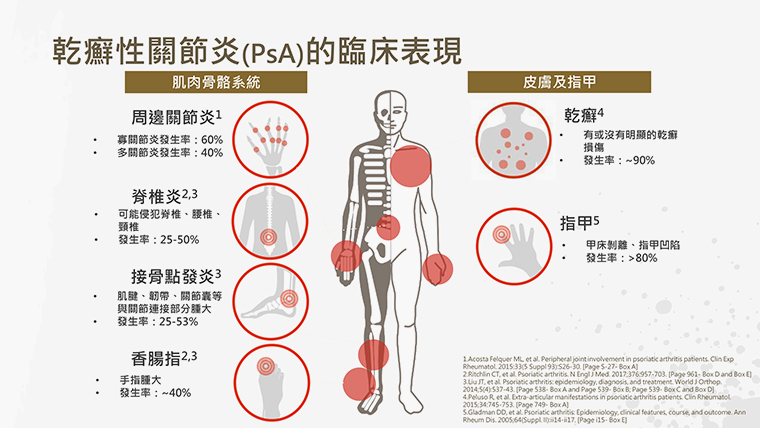

▲乾癬性關節炎的臨床表現。(圖/曹彥博醫師提供)

乾癬性關節炎患者治療認知調查 8成受訪者對於治療失去信心

中華民國風濕病醫學會理事長蔡長祐表示,乾癬性關節炎是自體免疫疾病,於體內不正常的免疫反應,導致慢性皮膚發炎(乾癬)和侵蝕關節(關節炎),因反覆發作,痛苦難熬,不少患者療程失去信心,中斷治療,尋找偏方。

蔡長祐指出,乾癬及乾癬性關節炎的治療複雜且漫長,稍微不注意,熬夜、錯誤飲食,就可能突然惡化,許多患者因此罹患憂鬱症,認為正規藥物幫助不大。

風濕病醫學會一項「乾癬性關節炎患者治療認知調查」發現,8成受訪者對於治療失去信心,放任皮膚病灶擴大、關節持續疼痛,只求不影響日常起居。

另外,僅有4成受訪者認為,藥物可幫助患者達到治療目標,可以改善70%關節疼痛(ACR 70標準),許多患者因為過往失敗的治療經驗,而對療程失去耐心。

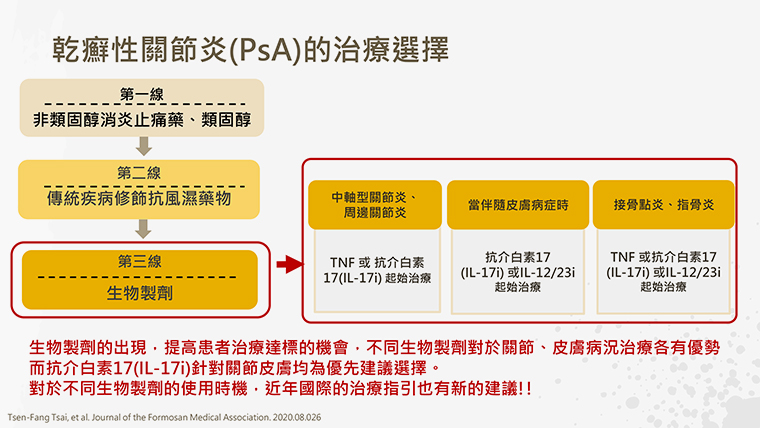

▲乾癬性關節炎的治療選擇。(圖/曹彥博醫師提供)

「抗介白素17」有效抑制免疫發炎反應 同時改善皮膚和關節等兩大乾癬症狀

蔡長祐指出,第二代生物製劑問世後,更有效抑制免疫發炎反應,同時改善皮膚和關節等兩大症狀,進而改善生活品質,讓乾癬性關節炎患者重見曙光。

以Steven為例,在併發乾癬性關節炎之後,關節卡卡、僵硬,動作變慢,只要坐太久,就覺得痠痛,到晚上,關節腫痛,止痛藥效果有限,好不容易入眠,又被痛醒,可說身心俱疲。

為此,辭去工作,長達6年窩在家裡,幾乎不曾外出,期間多次至復健科、骨科等門診就醫,持續復健,但關節疼痛依舊,在友人建議下,尋求風溼免疫專科醫師協助,接受生物製劑治療,才逐漸好轉。

中華民國風濕病醫學會副秘書長曹彥博表示,最新治療指引建議,當出現乾癬性關節炎合併皮膚相關症狀,或合併中軸症狀且使用非類固醇消炎止痛藥物仍無效時,優先建議使用第二代生物製劑「抗介白素17」。

曹彥博說,Steven連續2年使用第二代生物製劑,接近完全康復,原先身體四肢大面積皮膚病灶,縮小至背部區塊,只剩兩個50元硬幣大小,關節腫痛頻率明顯下降。

研究指出,經半年治療後,6成患者能夠完全清除乾癬皮膚病灶(ASI 100),近四成患者減少50%關節腫痛日數(ACR 50),曹彥博建議患者,就診時,應詳述皮膚、關節等症狀,與醫師討論後,找出最適合的治療方式。

更多NOW健康報導

▸C肝追蹤莫輕忽!八旬肝癌嬤難動刀 標靶藥物成契機

▸酷夏來杯氣泡水消暑超COOL 喝氣泡水對健康有益嗎?