【NOW健康 葉立斌/台北報導】國立陽明交通大學臨床醫學研究所、北榮胃腸肝膽科主任的黃怡翔教授所領導的肝癌研究團隊,統整臺北榮總過去10年肝癌臨床資料,提出「7-11」這項判斷標準,並發表新治療策略。「7-11」標準具體來說是:以病人最大顆的肝腫瘤公分數和腫瘤總數相加,大於11時,非常不適合肝動脈栓塞化學療法;小於等於7時,肝動脈栓塞化學療法療效佳,而加總介於7和11之間,即表示病人的預後介於兩者之間。此重大研究成果已發表於2021年11月國際知名期刊《Liver Cancer》。

黃怡翔指出,肝癌為台灣10大死因第2位,當單顆腫瘤超過5公分,或是多發性腫瘤大小超過3公分,歸納為中期肝癌,雖然肝動脈栓塞化學療法為中期肝癌的標準治療,但中期肝癌的患者為異質性相當大的族群,有接近3分之1的病人因為腫瘤較大和數目較多,並不利於傳統的標準療法,此類病人表現出較差的存活期和腫瘤控制率,以及較高的腫瘤復發率。

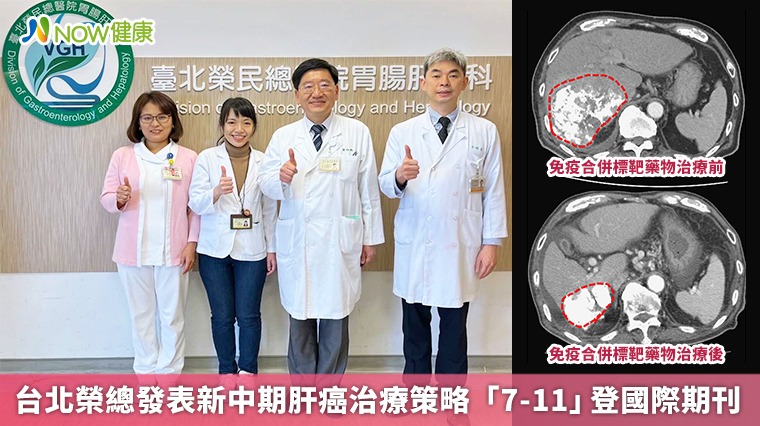

胃腸肝膽科醫師洪雅文提醒,在臨床上中期肝癌的病人需接受肝動脈栓塞化學療法,但因腫瘤太大且是多發性,不僅療效不理想且有肝臟衰竭的風險。近年肝癌免疫治療有不少重大突破,有不錯的腫瘤反應率,副作用也不高,病人不用擔心肝臟衰竭的風險。1名85歲男性罹患多發性肝腫瘤,最大的肝腫瘤達9公分,初次肝動脈化學栓塞效果不佳,考慮肝動脈栓塞的副作用,王老先生選擇免疫合併標靶藥物治療;治療後腫瘤成功縮小至4公分,體能維持良好。

胃腸肝膽科醫師李懿宬建議,最大顆的肝腫瘤公分數和腫瘤總數相加超過11的中期肝癌病人,應考慮其他的治療方式,近年來國際研究已證實好幾種標靶和免疫治療可以有效控制肝癌。以這位85歲患者為例,肝動脈栓塞化學療法對9公分且多顆的大腫瘤控制效果不佳,還必須面對肝衰竭的風險。因此患者在一開始接受不同的治療方式,治療過程副作用輕微,而且結果令人滿意。嚴重中期肝癌的病患,可以尋求藥物治療的方式,不僅可減少對肝臟的傷害,還可以達到更好的腫瘤控制。

更多NOW健康報導

▸女性嗜吃炸物、珍奶、藥膳補品 子宮內膜異位症恐上身

▸民眾問:我得Omicron了嗎? 必看Omicron症狀整理包